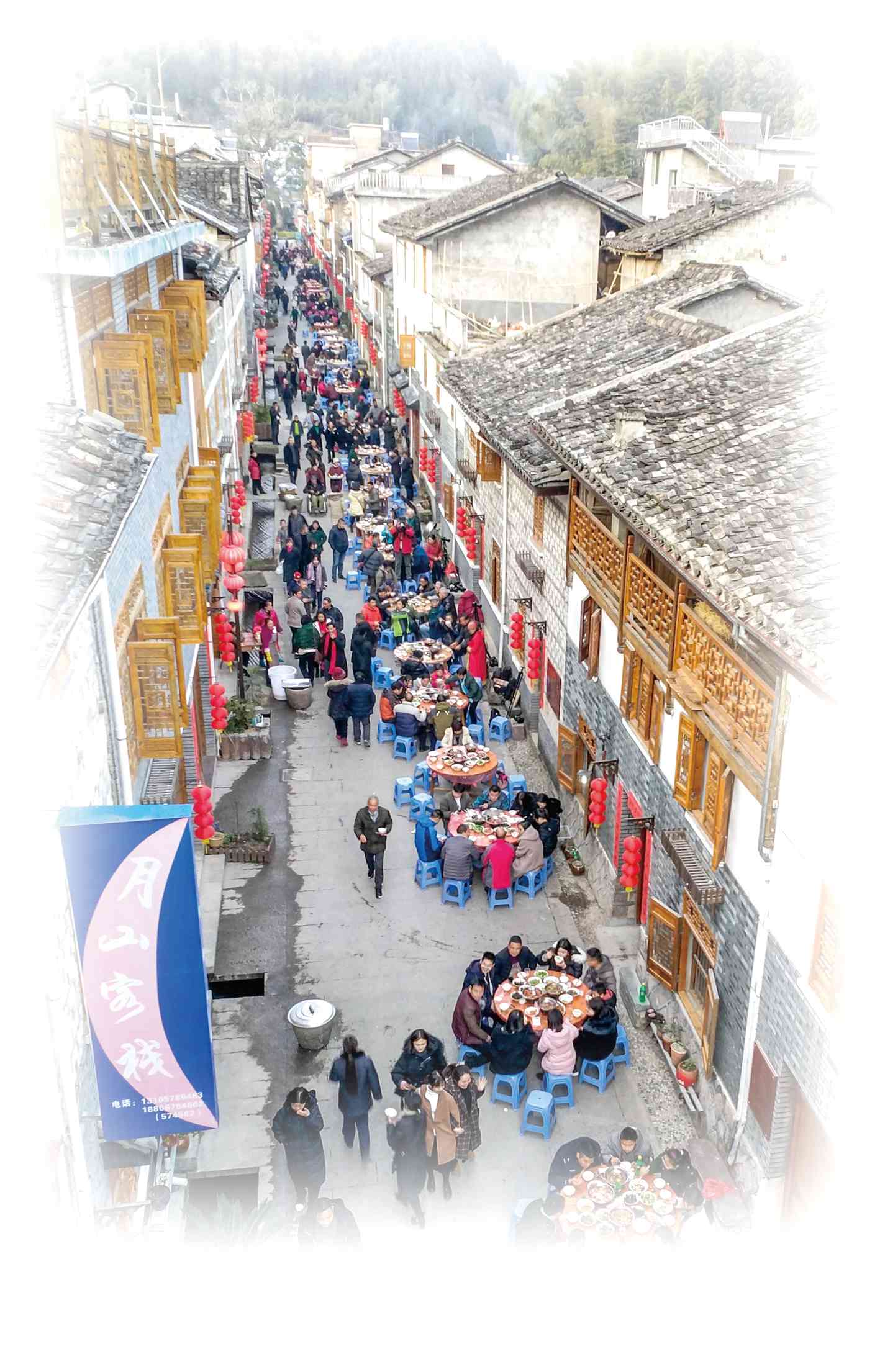

▲2018年2月,月山百家宴。 居丽华摄

在浙西南边陲的一个小村庄——丽水市庆元县月山村,由村民自发组织,男女老少参与,村民自编、自导、自演,被誉为“中国式乡村过年之文化样本”的“月山春晚”每年都会在小年夜(农历腊月二十三)如期上演,至今已传承40年。一个个乡土味十足的节目,一年又一年的精彩演绎,勾起的是一代人的乡村记忆,凝聚的是乡亲们对家乡的文化情怀,唤醒的是中国农民对幸福生活的向往追求,生发的是全面小康路上的文化自觉,它在吸引着乡村儿女的同时,也吸引着四面八方的宾朋……比1983年播出的中央电视台春晚还早两年的“月山春晚”创造了一个时代中国农民的文化奇迹,也见证着改革开放中国乡村的岁月变迁。

本报驻浙江记者 徐继宏

2020年末,月山村的乡亲们又开始忙碌起来。记者从庆元县城出发,沿着弯弯曲曲的盘山公路,一个小时的车程抵达月山村。这个1700人不到的小山村,首尾不到3里的溪水上就有5座古代廊桥,还有圣旨门、吴文简祠、马氏行宫和云泉寺等古迹。与前两次看到的月山村相比,月山村人气越来越旺,村庄越来越美,生活越来越好……

据了解,“月山春晚”之所以40年不间断,与月山村深厚的历史文蕴有着千丝万缕的关联。月山村党总支书记吴亦健告诉记者,1000多年前,月山村的吴氏家族就在这里繁衍生息。他们以“耕读传家”为训,崇文尚礼、重教尊儒,经世代沿袭,蔚然成风。明清以来,小小的月山村名列仕籍者多达200余人,历来是远近闻名的书香之地、文化之乡。

40年前,大山里的农民“狂欢”

没有明星、没有特效,更没有演出设备,表演却是地地道道的原生态:锅碗瓢盆成了架子鼓,竖起的啤酒瓶、炒米的铁皮箱、厨房的勺子、吃饭的筷子,凡是能发出声音的生活和劳作物件都被拿来用作演绎“农民版十二乐坊”的“乐器”,尤其是颇具创意、尽显草根土味的“农装秀”“农活秀”等节目,无不透露出大山里农民的质朴性格和原汁原味的山村生活……

在月山村新建的“月山春晚”博物馆,一张张春晚老照片和被当作演出道具的一件件老物件彰显着当年“月山春晚”的“盛况”:1981年春节,吴绍利和几位同样有着文艺爱好的村民相聚在一起,敲起锣鼓,拉响琴弦,唱起民歌,让冬日里的小山村一下子热闹起来。

村民围拢而坐,看他们把在田间地头的农作和日常生活中汲取表演的灵感通过一件件的日常琐事编排的节目;看他们把编草鞋、打稻谷、犁秧田等充满乡村气息的劳作场景搬上“舞台”……第一台“月山春晚”从此诞生,比1983年播出的央视春晚整整早了两年。

1991年,庆元县实现村村通电。“月山春晚”的场地也从村民的家里转移到村里的大会堂,不仅演出的灯光亮堂起来,音箱、话筒等新设备也准备齐全。从最初的村民家中,到公路边、小学操场上,再到村文化礼堂,直至走出山村……“月山春晚”走过40个年头。

锣鼓一响,好戏开场。庆元县文化广电旅游体育局副局长杨清介绍,每年除夕将近,月山村一天比一天热闹。特别是除夕一大早,村民就会在村大会堂的街道中央摆上百米多长的圆桌宴席,宴席上摆满了刚从石臼舂出的热腾腾的黄米粿和冒着诱人香气的火锅菜肴。

团圆宴毕,夜幕降临,月山村大会堂就成了村民的生活剧场,容纳千人的大会堂里座无虚席,就连过道上都站满了人。上至耋耄老人,下至幼稚孩童,村民自编自演、自娱自乐,节目土色土香,题材来自田间地头,道具是日常使用的农具,甚至鸡、狗都来助阵。在这里,没有台上台下之分,演员与观众早已融为一体,演的人可以看,看的人可以演,整场活动下来,笑声、掌声、喝彩声不断。

说起“月山春晚”,吴艳霞是个绕不开的人物。吴艳霞是土生土长的月山人,村里的老人小孩子都喜欢叫她“山妞”。从2000年开始,吴艳霞每年都会回乡参加“月山春晚”,2002年,她已经成为乡村春晚的主力。

对于吴艳霞来说,月山是生命开始的地方,更是她梦想起步的地方。“这个小小的舞台不仅是一个自娱自乐、充满村民欢声笑语的舞台,还汇聚着月山村方方面面的文化,包含着村民对乡村文化浓厚的情感寄托,小小的一台春晚中,蕴藏着巨大的文化价值。”吴艳霞说。

2004年,刚从北京大学进修班返乡的吴艳霞动起了把“月山春晚”的故事讲给更多人听的念头。在她的倡导下,月山村有了自己的演出队——“月山芽儿”。每到春节,队员都会早早地从四面八方回到村里,参加节目排练。也是这一年,延续了20多年的“月山春晚”开始受到《钱江晚报》等媒体关注。2010年,“月山春晚”获得文化部颁发的最高文艺大奖——群星奖。

40年间,春晚在更新,村情在发展。统一的服装、精致的装容、亮丽的舞台,让“月山春晚”这场一年一度的乡土文化盛宴,化身为灵动的情感纽带,勾连着城市与乡村,越来越多的外地游客不远千里驱车来看“月山春晚”。与此同时,村里的路越修越宽,越来越多的年轻人返乡开起了民宿,乡村旅游也发展起来,村民的钱袋子越来越鼓。吴亦健说:“1981年,月山村的人均收入只有240元。现在,人均纯收入近两万元。”

40年中,中国乡村的幸福记忆

在月山,人人都是演员,村民白天上山头下田头劳作,晚上换套衣服上台表演,不一定要到春节,农闲时也会来一场吹拉弹唱。作为每届“月山春晚”的保留节目,《农活秀》主要表现祖辈面朝黄土背朝天的农耕生活,不用精致化装,只需换上干活的衣服,拿上农具,或种地、或除草……参与表演的村民说:“根本没有难度,都是农民最真实的生活。”

“溪水清清溪水长,溪水两岸好呀么好风光……”现年67岁的吴美妫还记得1981年的小年夜,几盏煤油灯下,伴着悠扬的二胡,她第一次站上舞台放声歌唱。那时,她在村里做裁缝,丈夫做木匠,有4个孩子。自从有了“月山春晚”,她不仅当演员,有时还要当总导演,丈夫也成了“村晚”的摄影师,两个女儿从小就爱好文艺,学习二胡、凤凰琴等,一家人都是“月山春晚”的“主角”。如今,93岁的爷爷每年都要登台参加《农活秀》的演出,11岁的外孙吴润予还成为“月山春晚”的小主持人。在外创业的小儿子吴学平一家也返乡开起了“溪岸图”主题民宿。“现在的月山村成了名副其实的月亮村,人心齐了,环境美了,游客多了,村民腰包也鼓了。”吴美妫说。

“以前月山的老房子既不结实也不整齐,街道、举溪两旁十分破旧,通过统一规划和村貌整治,现在的月山已经是一个十足的美丽乡村,我们对这样的生活环境非常满意。”74岁的村民吴泽仁告诉记者,随着村庄面貌的不断改善和月山旅游名气越来越大,村民的生活越来越好。

2014年以来,月山村以美丽乡村、小城镇环境综合整治为契机,先后投入3000多万元对乱搭建、乱拉线、生活污水等进行整治,使千年古村落焕发新容颜,民宿、农家乐迅速发展。按照“做精一条精品街、打造一条沿溪景观带、还原一个月山晚翠、建设一个秀丽山村古镇”的思路,在村内溪流两岸拆旧出新,重点拆除灰寮等影响美丽村庄整洁美观度的违章建筑,全力打造沿溪景观带等一系列特色景观节点,并在整治中将“月亮文化”“廊桥文化”“吴氏文化”等举水印记融入美丽乡村。

吴亦健说:“近年来,月山村通过拆改整治一改过去脏乱差的现象,最终形成如今宜居宜游的美丽乡村。现在的月山村,既保留了千年古村的古朴美,也体现着现代美丽乡村的整洁、卫生、有序风貌。”

凭借美丽的古村、古廊桥风貌和整洁有序的环境面貌,月山村乡村旅游产业不断发展壮大,先后荣获“全国特色景观旅游名村”“全国环境优美乡村”“中国最美休闲乡村”“国家级美丽宜居示范村”“国家3A级旅游景区”“全国文明村镇”等金名片。

随着乡村旅游业和村庄面貌越来越好,月山村发展民宿前景愈加喜人。月山村“成仙居”民宿主人吴立成介绍,2015年,他把自家房屋整体翻修,除自住外,其余闲置的改造成8个标间民宿,现在每逢双休日、节假日或节庆活动,房客爆满,每年经营民宿收入四五万元。

随着乡村旅游业的发展壮大,月山景区凭借古村、廊桥风貌和“月山春晚”名声渐大,避暑游和春节游成为月山旅游品牌,助力本村民宿产业的兴起,村民回乡建房开办民宿、农家乐热情高涨。月山村常住人口也从当年的200多人增长至现在的400多人,乡村人气日益旺盛。目前,月山村已建成特色民宿农家乐30家、床位351个、餐位1400个,成为当地名副其实的民宿农家乐集聚区。2019年,月山村所在的举水乡共计接待游客18.78万人,收入1441.48万元。

“依托生态资源、历史文化、廊桥文化的优势,接下来,月山村还要进一步充分做好保护和挖掘工作,打造中国乡村春晚发源地和世界天然廊桥博物馆,推进月山4A景区创建工作;继续发展民宿、乡村旅游等产业,努力探索文旅融合强村富民发展途径,助推月山村乃至全乡群众增收致富,切实增强群众获得感、满足感和幸福感。”举水乡党委书记叶斌林说。

40年后,乡村春晚开始星火燎原

“月山春晚”的形成和发展,是农村社会经济发展的产物,它与我国农村改革开放、乡村社会的巨变紧密联系在一起。自古以来,月山村每逢春节都要举行演乡戏、唱花灯等民间艺术活动。“月山春晚”是历史文化的继承和弘扬,因为它根植于历史文化的沃土,所以才具备了强烈的亲和力与强大的生命力。

作为中国乡村过年的文化样本,2007年,“月山春晚”入选浙江省高中语文课本的必修课程;2008年,月山村被列入浙江省文化建设示范点;2009年,“月山春晚”被中央电视台《新闻联播》报道;2010年春节,《浙江在线》等国内20余家网络媒体对“月山春晚”进行现场直播;2017年被编写进《中国全民艺术普及发展报告》,列入文化部公共文化空中大讲堂向全国推广的地方案例;2018年,乡村春晚作为中国改革开放四十周年重大文化事件,入选中宣部、中央电视台《我们一起走过——致敬改革开放40周年》大型纪录片;2019年,被文化和旅游部、财政部命名为第三批国家公共文化服务体系建设示范项目,成为全国乡村振兴战略的“文化样本”“乡村密码”“生态引擎”和“打开模式”。

随着“月山春晚”的家喻户晓,它不但成为月山村民庆祝丰收、庆祝美好生活的方式,更成为浙江美丽乡村的一个文化品牌和中国新农村文化建设的一个典范。采访中,记者深深地感受到,40年的“月山春晚”,以其举办时间的持续性、参与群体的广泛性、节目内容的独创性,以及扎根基层的草根属性,不仅成为月山村的一道靓丽风景和金字招牌,更成为当下中国乡村的一道独特的社会文化现象。

丽水市文化和广电旅游体育局文化艺术处处长林岳豹长期关注并研究“月山春晚”现象。在他看来,乡村春晚是一个村落的文化梦想,是广大村民的精神家园,是中华优秀传统文化的继承和发扬,是乡风民俗的坚守,也是推进文化强国、繁荣乡村文化生活的强大动力,更是村民对幸福生活的寄托和向往。乡村春晚实质是一种传统文化的继承和坚守,也是一种乡风文明的坚守。它在丰富当地群众文化生活的同时,作为一个文化符号,更是凝聚村民情感、促进乡风文明、推动和谐文化建设的有效载体。

“全面建成小康社会,除了物质富裕,精神文化富足也是重点。随着社会主义新农村建设的不断深入,乡村百姓的生活需求逐步从‘物质生活好起来’向‘文化生活丰富起来’转变,乡村春晚是富裕起来的农民群众寻求精神文化生活的一种外在呈现,不仅丰富了农村的文娱生活,更有力推动着乡村振兴。”林岳豹表示,当下他更关注的是乡村春晚如何助力乡村文化人才的培养,这对于促进新时代村民文化素质提升、促进乡村文化繁荣发展和乡风文明建设有着重要作用,从“月山春晚”到全国“乡村春晚”,其辐射效应日益显现。如今,乡村春晚如火如荼,并形成了浙江丽水为轴、全国联动、全球逐步参与的中国春节习俗。

据统计,2019年春节,全国有552个县6.4万多个村参与乡村春晚,最具典型的丽水市共有1115个行政村自办春晚,1000多名农民导演、30多万“村晚明星”、80多万观众、20多万外地游客在乡村春晚的草根舞台上,展现自己的文化梦、春晚梦。1.1万多个农民自创节目、100多台特色春晚激活了乡村旅游,形成“春晚红利”达14.13亿元。如今,每年春节期间都会有近20多万游客慕名到丽水乡村过大年,感受草根乡村春晚,寻找乡村年味,直接产生乡村春晚辐射红利达数亿元。

眼下,2021年新春佳节又将来临,原本早该热闹的月山村与往年相比显得冷清许多。举水乡党政综合办公室主任吴强告诉记者,由于疫情防控的需要,一方面,提倡在外的人员尽量不要回来;另一方面,村民早就准备好了今年“月山春晚”的演出节目,就等着上级通知能演就演。“做好疫情防控是大事。按照疫情防控要求,今年的‘月山春晚’会采取线上演出的方式进行录播或直播,让‘月山春晚’不停歇。因为‘月山春晚’是40多年来月山村民维系乡情、倾听乡音、言说乡愁的根脉。”吴强说。

记者手记

“月山春晚”凝聚了人们的乡思、乡情,记录着几代人的青春、梦想……“月山春晚”的长期举办,使其超越单纯的文化娱乐功能,团结了人心,直接影响着月山村全体村民特别是年青一代的人生观和价值观。

记者在与村民的交流中发现,“月山春晚”给月山人带来的不仅是心灵上的愉悦和快乐,更是精神上的抚慰和寄托。每逢新春,通过筹备和参加春晚,村民的感情得到进一步的维系和交融,乡邻间的归属感、道德感、责任感和认同感得到进一步巩固和升华,文明乡风得到弘扬,邻里关系得到维系,乡村经济得到提振,乡村面貌得到改善。乡亲们把“月山春晚”比作全村人的“团圆宴”,吃的是精神大餐,提振精气神。这就是“月山春晚”年复一年的秘诀、动能和期盼所在。

近年来,“月山春晚”也被赋予更多新的内容和时代内涵。作为月山旅游的招牌,不仅是小年夜和大年初一开演,“月山春晚”还结合日常的旅游节庆活动进行演出。2020年底,全国乡村春晚“一带四区”文化“重要窗口”建设活动在丽水启幕。2020年12月30日,月山村的《一个村的集体记忆》节目进京参加“欢乐过大年,迈向新征程”2021年全国“村晚”示范展示活动启动仪式。记者期待,像“月山春晚”这样的文化载体,理应在“让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园”方面发挥更大的作用。

▲月山全景 周勇 摄

▲2016年“月山春晚”演出现场

▲2019年“月山春晚”演出现场

- (编辑:陈沛沛)