——访第51届国际化学奥林匹克竞赛金牌获得者何流

2019年7月21日至30日,第51届国际化学奥林匹克竞赛(IChO)在法国巴黎举行。来自全球80个国家和地区的300余名选手参加此次竞赛,经过5个小时的实验考试和5个小时的理论考试,共产生37枚金牌、64枚银牌和95枚铜牌。

中国代表队何流、邓子杰、杨景程、陈劭炎4名选手取得优异成绩,获得三金一银。其中,何流获得了总分第一和个人实验成绩第一两项特别奖……

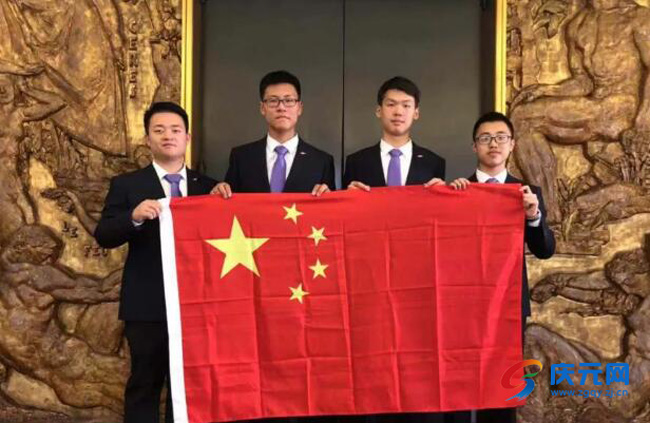

何流(左二)与团队成员

赢得国际荣誉的何流,来自杭州学军中学,其祖籍在我县隆宫乡张地村。8月3日,何流一家回到老家访祖。本网记者走访何流一家,了解其化学探索之路。

全身心投入到化学的世界里

“化学的乐趣是探究世界物质的本质,学习化学之后,我们身边习以为常的现象都可以用新的视角看待。”说起是什么让其对化学“着了迷”,何流说,小时候看着红红蓝蓝的瓶子就觉得有趣。

在学军中学上高一时,何流有个愿望,希望能够通过化学竞赛这条路,进入一所自己满意的高校。

高二的一次化学联赛获得二等奖,让何流意识到自己专业功底还不够扎实。从此,何流查漏补缺,每天关注竞赛,积累大量“能量”,终于迎来“爆发”。高二时,何流获得了2018年第32届中国化学奥林匹克竞赛金牌并入选国家集训队,并在2018年春季化学联赛中,获得北大的签约协议。

一步一个脚印,扎实走好每一步。从50人的国家集训队中,经过层层筛选,包括何流在内的4名顶尖高手进入国家队,代表中国参加今年7月的国际化学奥林匹克竞赛。

何流说,为了准备竞赛,之前会模拟比赛中三小时一场的考试状态,他和同学们每天进行三场模拟考试:8时到11时,13时半到16时半,18时到21时……

“有自己明确的目标,不过多去怀疑,相信自己能够做到。”何流表示,既定了目标,就要为之努力。因此,与同龄人相比,在他的高中生涯里,放弃了周末、寒暑假,全身心投入到化学的世界里。

带国旗领奖发表“我爱化学”感言

说起此次国际化学奥林匹克竞赛之路实属不易,何流告诉记者,首先最难克服的就是巴黎的自然环境。竞赛时期,正好赶上了欧洲的高温天气,而巴黎又是高温重灾区,高至40摄氏度,巴黎的室内没有安装空调,这让考试的外部环境变得艰苦。

再说试题,理论考试时间从当地时间上午九点到下午两点,共持续五个小时,以往竞赛只有八道试题,此次竞赛增加了题量,增加了考试难度。

“考试题目比较基础,平时做题速度都比较快。”回想起此次奥赛,何流也遇到了一些波折,但他沉着冷静,能及时解决问题。何流的教练姚琪记得,在何流第一遍答题时,有一道题的第二小题做错了。好在做着做着,他突然醒悟过来,及时修正答案。

何流表示,此次奥赛题目较为基础,关键在于心细。他例举说,参赛时如果错误使用溶剂,或者不小心洒出溶剂,写错数据都容易把分数拉开。

最终获得总分第一和个人实验成绩第一的何流带着国旗上台领奖,发表获奖感言,他用中英版的“我爱化学”结束了这次奥赛之旅。何流在接受浙江卫视记者采访时说:“颁奖典礼上,不同国家的朋友们都在注目这面五星红旗时,我有一种为国家争取光荣的自豪感和使命感。”

成绩属于过去未来仍需努力

再过十几天,何流将前往北京大学化学与分子工程学院,进入新的学习。“近期采访很多吧?”何流获奖消息传开后,各大新闻媒体相继采访。记者问其用什么心态面对井喷式的“曝光率?”“网络上的这些报道,对我而言更是一种激励。”何流说。

竞赛第一和获得北大录取机会,哪一个更兴奋?何流说,竞赛是一次获奖,是一次成果的检验,况且成绩也属于过去。北大是未来四年学习生活的地方,他将在化学这条路坚定地走下去,在那里还将会发生无限可能。如果有机会,他还希望能够出国学习,未来能够在高校或研究所从事科研工作。

奥赛“第一”的背后,父母是“头号粉丝”

常言道:每个冠军孩子的背后,都站着特别的父母。作为何流的父母又是如何帮助孩子走上冠军路?8月3日,何流的父亲何士科、母亲冯娅琴和记者聊起了其获奖背后的故事。

何流的父亲说,六年来,何流一直忙于学习,初中毕业第五天就去了杭州学军中学学习,这次奥赛结束后休息几天又将前往学校,几乎没有假期。趁着这几日空闲,带着何流回老家看看,知水流千里不舍其源,树高万丈不离其根。

说起奥赛,何流母亲冯娅琴介绍,从小学三年级开始,何流就开始学习奥数,对奥数颇感兴趣,这份热爱被带到了学军中学后,变得“越发不可收拾”。

“走竞赛的话,出成绩的只有小部分……”高一时,何流向父母提出走专业竞赛道路,父母心中仍有担心。但何流的一番话,很快打消了他们的顾虑。何流说,既然走了竞赛这条路,即便是再回来高考,也要相信他们的能力,因为参加竞赛的学生都是非常能够吃苦的。

走上了化学竞赛这条路上的何流,完全沉浸在化学的海洋中。冯娅琴透露,三年来,除了日常的练习题,何流还会从网络上下载资料和试卷,一个星期做的考卷就能够达到十多厘米厚,付出的努力家长都看在眼里。

以前,何流参加国内比赛一结束就会告诉父母,但这次出国比赛五天,通讯中断。比赛结果揭晓当天,何流父母通过网络直播得知比赛结果,激动万分。“看到儿子能够手持国旗,站在领奖台上,为国争光,十分骄傲!”冯娅琴说。

至于未来的何流发展之路,何流父亲坦言,从小何流就根据自己的爱好,选择喜欢的方向,他们很少干涉他。相信走在行知路上的何流,未来更精彩!

- (编辑:徐琛)